みなさんこんにちは、ぴよです。

突然ですが、『批判』ってなんですか?

人のことを中傷したりすること?

それでは、誹謗中傷と批判の違いはなんですか?

あれ????

そんな疑問を持ち、私はこの本を手に取ってみたのです。

難しい内容でしたが、論理トレーニング101題を読んで、本当の批判とは何か理解することができました。

そこで今回は、

- 論理トレーニング101題の内容

- 論理トレーニング101題を読んで身についた力

- 論理トレーニング101題からわかる本当の批判

の順に、論理トレーニング101題について詳しくお話ししていきます!

論理トレーニング101題の内容

まず、論理トレーニング101題の内容をご紹介します。

最初は以下のように、基本的なことから学んでいきます。

- 接続詞

- 議論の基本

- 逆・裏・対偶

その後、それを踏まえながら、実践問題として質問や批判の練習をしていきます。

ちなみに、数学で出てきたベン図も出てきます。

高校数学しっかりやっておいてよかった!

さて、この論理トレーニング101題で触れられていた

- 接続詞

- 議論の基本

- 逆・裏・対偶

について、もう少し詳しくみていきましょう。

接続詞

論理トレーニング101題では、最初に接続詞について解説しています。

たとえば、『ただし』と『しかし』の違いです。

例文を見てみましょう。

- このレストランはまずかった。しかし店員さんは優しかった。

- このレストランはまずかった。ただし店員さんは優しかった。

『しかし』の場合、1番言いたいことは、『しかし』の後になります。

ですので、1の例文で言いたかったことは『店員さんは優しかった』の方になりますね。

一方、『ただし』の場合、あくまでも言いたいことは、『しかし』の前になります。

したがって、2の例文で言いたいことは『このレストランはまずかった』になりますね。

『デコぴよ』は面白い。しかし文章が下手である。

・・・。

議論の基本

議論の基本についても詳しく学んでいきます。

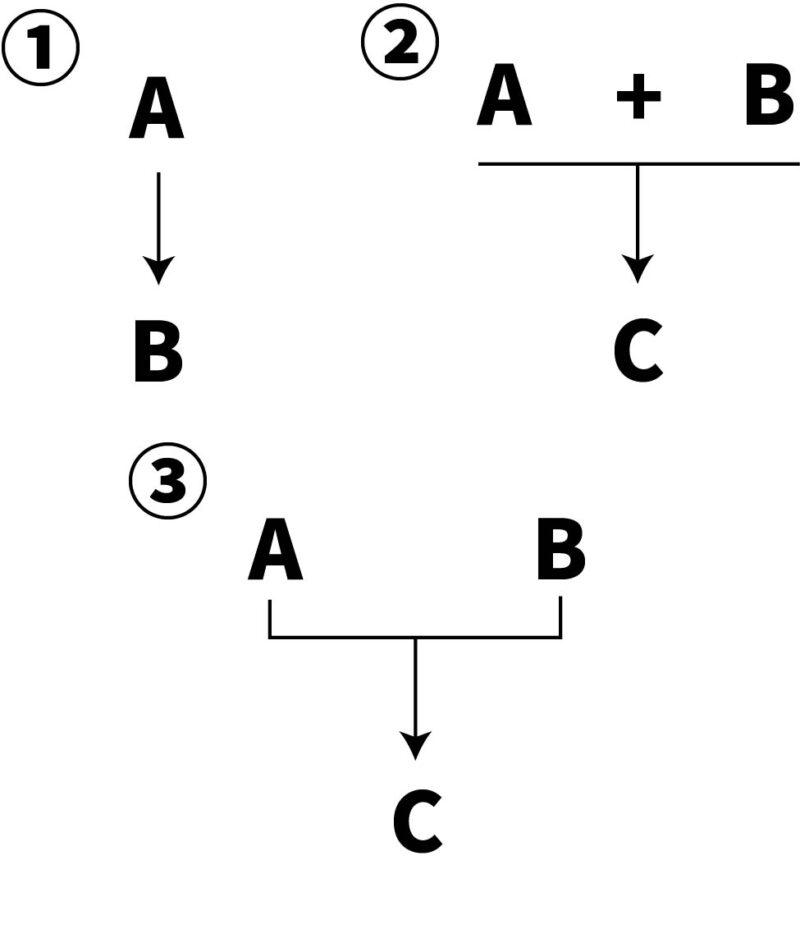

ここでは論証とはどのようなものなのかを、『論証図』を用いて詳しく解説されています。

論証図の例はこちらです。

①単純な論証

簡単な論証ですね。

根拠となるAから結論のBが導かれる単純な構造ですね。

たとえば、

A:人間は胎生である→B:だから哺乳類だ

などなど・・・。

②結合論証

ちょっと複雑になりましたね。

ある主張AとBが組み合わさって根拠となり、そこからCという結論が導かれます。

たとえば、

A:Xは果物である

B:Xは黄色い

→C:Xはバナナである

これはいくらなんでも横暴過ぎんじゃないの?

パイナップルとかあるじゃん笑

③合同論証

根拠となるAからも結論のCが導かれ、別の根拠Bからも同様の結論Cが導かれている論証です。

先の②結合論証とは異なり、AだけまたはBだけでもCを導くことができます。

たとえば、

A: 字が汚い

B:字が大きくてはみ出している

→C:これを書いたのはぴよである

やめろおぉぉぉぉぉぉぉぉお!!!!

逆・裏・対偶

高校数学に出てきた内容ですね。

簡単にご紹介します。

条件文:ニワトリは鳥類だ

逆:鳥類ならばニワトリだ

裏:ニワトリでないならば、鳥類ではない

対偶:鳥類でないならば、ニワトリではない

これまで紹介してきたものは、

実際に自分で文章を作ってみると、

覚えやすかったです!

論理トレーニング101題を読んで身についた力

さて、論理トレーニング101題は、先で挙げたような基本的な内容は覚えやすかったのですが、ページを追うごとに難しくなってきます。

そのため、しっかりと内容を理解するまでに時間がかかりました。

しかし、読み終えてから得たものも大きかったです。

論理トレーニング101題を読んで身についた力は以下の通りです。

- 隠れた前提を見つけ出す力

- 話の規模を見極める力

隠れた前提を見つけ出す力

この本の中で、隠れた前提を見つけ出すトレーニングもしました。

たとえば、

テングタケは毒キノコだ。だから、食べられない。

出典:論理トレーニングp.113

の前提は、『毒キノコは食べられない』となります。

これはかなり衝撃的でしたね。

というのも、人は気づかないうちに隠れた前提、すなわち暗黙の了解で話が進んでいることが多いですよね。

しかし、この隠れた前提の解釈が異なっていたり、違う前提でお互いが話をしていると、話自体が噛み合わないのも当然です。

論理トレーニング101題を読んでからは、この隠れた前提を考えたり、確認する癖がつきました。

隠れた前提を考える癖がついていれば、他人のSNSの投稿について、投稿者の意図を考えたり、自分なりの正しい批判ができるはずです。

何も考えていない人はパッとみて、

すぐコメント欄で非難する内容書くんだと思います笑

話の規模を見極める力

とある住み込みバイトに行った時に、パソコンを使う仕事はみんなITだと勘違いしている人がいました。

・・・違いますよね。

Aという現象があるからといって、すべてがBだとは限りません。

(ベン図のあれ)

ちなみに彼は、那覇と千葉が同じ面積と思って話を進めていました・・・。

仕事のことで喧嘩したんですよね・・・

自己保身の塊みたいな人でした

論理トレーニング101題を読んでからは、話や文中に出ている内容の規模の大小。

つまり、話を大きくしてはいけないところで大きくしていないかどうかもなんとなくわかるようになりました。

なんでも話を大きくする人ってよくいますからね。

そのような人の矛盾は、しっかり指摘できようになるんじゃないかと思います。

ちなみに、私は同じ作者のこの本も補助として使っていたので、より深く理解することができました。

いきなり論理トレーニング101題から入っても難しそうだなぁと思う方は、こちらから基礎をしっかり学ぶのもいいですね。

私は最初にこっちから始めた方がよかったなぁと後悔しています笑

論理トレーニング101題からわかる正しい批判とは

さて、論理トレーニング101題では「批判」の意味を次のように述べています。

「批判する」とは必ずしも「反対する」ということではない。

ある論証に対してそれを批判するということは、その論証の結論に反対することとは別である。たんに拒否するために批判するのではない。

いっそう重要な、強調したい批判のあり方は、理解するために、あるいは受け入れるために為される批判である。

・・・(省略)・・・

この感覚がないと、対立するか馴れ合うかのどちらかしか選べなくなる。自分が批判する相手を、ただ敵対するものとしてしかとらえられなくなる。

その結果、自分自身に対する批判的まなざしも失われる。

出典:論理トレーニング101題p.131

このように、批判とは必ずしも反対や拒否を意味するものではありません。

まして、人格否定するものでもありません。

いわばその主張をチェックする機能だと思うといいかもしれません。

主張の前後は食い違っていないか、この根拠は本当に正しいのかなどなどツッコミを入れていくイメージです。

それから、理系の大学にいた人はわかるかもしれませんが、批判なしに科学は発展しません。

研究は、事実に基づく相互批判の上で発展してきた。

・・・(省略)・・・

批判とは最大の尊重である。

出典:臨床発達心理学の基礎[第2版] (1) (シリーズ臨床発達心理学・理論と実践)

この本、批判は最大の尊重って言っててすごく納得した。

— ぴよ🔰 (@piyo_0519) July 20, 2022

研究室にいて思ったけど、結局批判なしに科学って進まないなぁって。

今自分に必要なのって、建設的な議論をする力だなぁと再確認させられました。 pic.twitter.com/MW9I3W6cQ4

※興味のある方はぜひ手に取ってみたください!

このように、批判という行為は決してマイナスの意味ではないんですよ。

みなさんがイメージしている『批判』は、『非難』とか『誹謗中傷』の意味に近いのではないでしょうか。

これ混同している人、かなり多いです

したがって、それを踏まえた上で

野党は批判ばかりして対案出せ!

というのは、なんだか違和感を感じる方もいるんじゃないでしょうか。

もちろん、対案を出せというのは正しいのかもしれませんが。

問題点のあぶり出しという観点からいったら、そもそもの野党の役割を考えても批判ばっかりというのは違うのではないかと思っています。

繰り返しになりますが、批判なしに発展していくことなんてあり得ません。

・・・この国大丈夫?

まとめ

論理トレーニング101題は内容が非常に難しく、読み解くのに時間がかかりました。

しかし読んでからは、基本的な論証の組み立て方、正しい批判の仕方をよく理解できました。

繰り返しになりますが、批判とは人格否定ではありません。

人の主張をより豊かに、過不足がないようにするためにチェックするものです。

私はそう解釈しています。

批判の意味がしっかり理解できているならば、

〇〇さんが言ったから信用できない

批判なき政治を目指す

なんてことは言いませんよね。

本来の正しい批判の仕方を学びたい、建設的な議論ができるようになりたい。

そんな人はまずはこの論理トレーニング101題から始めるべきです!

記事で出てきたこちらも必読です!